おしり(肛門)の症状には、脱出(何かが出てくる)、腫れ、痛み、出血、かゆみ、違和感、便もれなど、さまざまなものがあります。

これらの症状は、痔(ぢ)だけでなく、ほかの病気が隠れていることもあります。自己判断せず、まずは専門医の診察を受けましょう。

脱出(何かが肛門から出てくる)

「いぼ痔(脱出性内痔核)」が代表的ですが、他にもさまざまな原因があります。

| 疾患名 |

特徴 |

| 脱出性痔核(内痔核・外痔核) |

排便時にいぼ状のものが出てきて、自然に戻るか、手で戻す必要があることも。 |

| 血栓性外痔核 |

突然肛門が腫れて戻らなくなる。激しい痛みを伴うことが多い。 |

| 嵌頓(かんとん)痔核 |

痔核が全周にわたって脱出し、戻らない。血栓やびらんを伴い、強い腫れと痛み。 |

| 肛門ポリープ |

白っぽくて硬いものが出ることも。腫瘍性でない場合が多い。 |

| 直腸脱/粘膜脱 |

高齢者に多く、直腸の一部または全部が脱出。痛みは少ないが要注意。 |

| 直腸腫瘍(がん・ポリープ) |

「いぼ痔」と見分けがつかない場合があるため注意が必要。 |

| スキンタグ |

肛門の外に常に皮膚が垂れ下がっている状態。 |

| 直腸瘤(女性に多い) |

排便しづらく、膣側がふくらむような違和感。 |

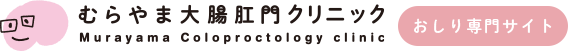

肛門の痛み

肛門の外側(皮膚)に原因がある場合が多いですが、内部の病気が原因のこともあります。

| 疾患名 |

特徴 |

| 裂肛(切れ痔) |

排便時に強い痛み。紙に少量の出血がつくことも。 |

| 血栓性外痔核 |

突然の強い腫れと痛み。 |

| 嵌頓痔核 |

激しい痛みと腫れ。血栓を伴う重症の痔。 |

| 痔瘻・肛門周囲膿瘍 |

肛門のわきにしこりや膿ができ、強い痛み。膿が出てくることも。 |

| 肛門周囲炎 |

肛門の皮膚に湿疹やただれができて痛みが出る。 |

| 肛門ヘルペス・帯状疱疹 |

水ぶくれやびらん、痛みが強い。痒みの場合もある。 |

| 外傷・異物 |

自慰や外傷による損傷で痛みが出ることも。 |

※さらに深部に膿がたまる「坐骨直腸窩膿瘍」や、「膿皮症」「毛巣洞」「バルトリン腺感染(女性)」なども肛門周囲の痛みの原因となります。

出血

出血の色・量・出方から、原因の推測がある程度可能です。

| 疾患名 |

特徴 |

| 内痔核 |

鮮血がポタポタ、時にシャーっと出る。痛みは少ない。 |

| 裂肛 |

排便時に紙につく程度の出血。時に多い。痛みを伴う。 |

| 直腸脱・粘膜脱 |

擦れて下着にうっすら血がつく。 |

| 大腸ポリープ・直腸がん |

鮮血〜暗赤色。痛みはない。持続的な出血に注意。 |

| 血栓性痔核 |

血のかたまりが破けて出る場合も。暗赤色。 |

| 痔瘻・膿瘍 |

血の混じった膿が出ることも。 |

| 大腸炎(虚血性腸炎・潰瘍性大腸炎) |

粘液状の血便が出る。 |

おしりの腫れ(しこり、ふくらみ)

突然の腫れや、触れるとわかるしこりなどは、炎症や血栓が原因のことが多いですが、腫瘍や感染症のこともあります。

| 疾患名 |

特徴 |

| 血栓性外痔核 |

血のかたまりができて、急に腫れと強い痛み。 |

| 痔核嵌頓 |

痔核が戻らなくなり、全体が腫れて強い痛み。 |

| 肛門周囲膿瘍 |

膿がたまり腫れる。次第に痛みが増す。 |

| スキンタグ |

繰り返し腫れたりする皮膚のたるみ。 |

| 感染性粉瘤 |

皮下の膿の袋が感染し腫れる。 |

| バルトリン腺膿瘍(女性) |

会陰部(陰部近く)が左右どちらか腫れる。 |

| 肛門ヘルペス・帯状疱疹 |

小さな水ぶくれのような腫れが出る。 |

| 肛門腫瘍 |

痛みのない腫れがゆっくり大きくなる。 |

| 膿皮症 |

おしりから陰部まで広がる慢性的な腫れ。 |

| フルニエ症候群 |

非常に強い腫れと悪臭を伴う緊急疾患。 |

| 毛巣洞 |

尾てい骨の上にしこり。排膿を繰り返す。 |

おしりのかゆみ

肛門周囲のかゆみは非常につらい症状です。原因を見極め、適切な治療が必要です。

| 疾患名 |

特徴 |

| 肛門周囲炎 |

湿疹・ただれ。便やおむつによる刺激が多い。 |

| 真菌感染(カンジダ・白癬) |

おむつ使用の高齢者や乳児、いんきんたむしなど。 |

| 肛門ヘルペス・帯状疱疹 |

痛痒い症状。免疫低下で起こる。 |

| 痔核・裂肛・痔瘻 |

慢性化すると痛みからかゆみに変わることも。 |

| 温水便座症候群 |

洗いすぎによる乾燥や黒ずみ。 |

| 全身疾患 |

糖尿病、肝疾患、腎疾患などが原因となることも。 |

| 薬剤の副作用 |

一部の抗生物質(例:テトラサイクリン)など。 |

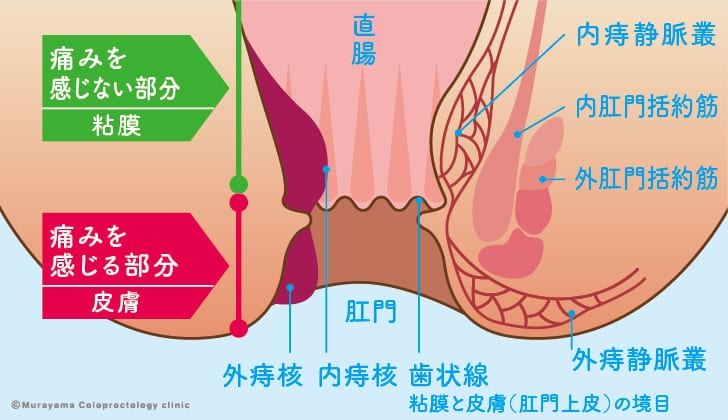

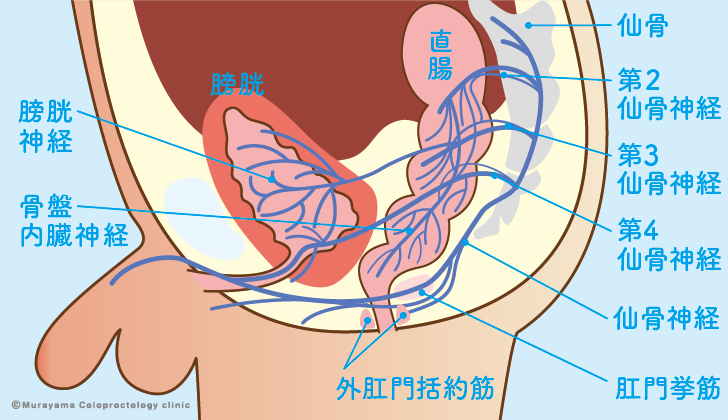

便漏れ(便失禁)

意図せず便が漏れてしまう状態です。恥ずかしくて相談しづらい症状ですが、治療できることが多いです。

| 主な原因 |

解説 |

| 脱出性痔核・直腸脱・直腸粘膜脱 |

脱出した粘膜から粘液が漏れる。 |

| 肛門括約筋の損傷 |

分娩、手術、外傷など。 |

| 加齢による筋力低下 |

高齢者に多い。 |

| 神経障害 |

脊椎疾患、帯状疱疹、リウマチなど。 |

| 肛門内異物・痔瘻・炎症 |

肛門機能がうまく働かなくなることも。 |