女性特有の疾患

女性特有の疾患

肛門スキンタグ(Skin Tag)とは、肛門のまわりにできる小さな皮膚のたるみや突起のことを指します。医学的には「肛門皮垂(こうもんひすい)」や「肛門周囲余剰皮膚」などとも呼ばれます。

やわらかくて痛みのない場合がほとんどですが、人によっては違和感や清潔が保ちにくいといったお悩みが生じることがあります。特に女性に多く、会陰側(前側)にできるケースがよく見られます。

スキンタグのはっきりとした原因が特定できないこともありますが、以下のようなエピソードや病気が背景にある場合が多いです。

最近ではヘルペス感染による肛門の皮膚変化も増えています。

スキンタグ自体は痛みや出血を伴わないことが多いですが、形成されるまでに以下のような症状を経験している場合があります。

これらの症状は、多くの場合スキンタグができる前段階の疾患のサインである可能性があります。

スキンタグは日常生活に支障がない場合は経過観察(放置)で問題ありません。しかし、以下のようなケースでは切除手術を検討します。

症状の原因やタグの性状に応じて、次のような治療が選択されます。

治療後は一時的に出血や腫れが出ることがありますが、通常は数日で落ち着きます。

スキンタグを完全に防ぐことは難しいですが、以下のような習慣が再発予防に役立ちます。

肛門スキンタグは命に関わるものではありませんが、日常の快適さや心理的な安心感に大きく関わることがあります。当院では、プライバシーに配慮した診察環境と、一人ひとりの状態に合わせた治療を心がけています。見た目や排便時の違和感など、少しでも気になることがあればお気軽にご相談ください。

肛門括約筋不全とは、肛門(おしりの穴)を締めたり緩めたりする内肛門括約筋・外肛門括約筋などが正常に機能せず、便やガスが予期せず漏れてしまう状態です。これは「便失禁」とも呼ばれ、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

肛門括約筋不全には主に以下の3つの原因が考えられます。

症状に応じて以下のような検査を行うことがあります。

保存療法で改善が見られない場合は、以下のような手術が検討されます。

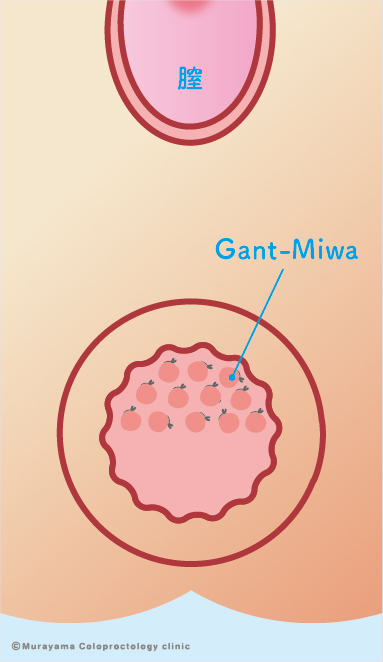

高齢者で直腸脱を長年放置していた場合、多くは肛門括約筋が緩んでいます。直腸脱の手術(Gant-Miwa法、直腸固定術)を行ってもすぐに括約筋の機能が戻らず、便漏れが続くことがあります。

このような場合、Thiersch法(ティールシュ法)といって、肛門の周囲にナイロン糸やテフロン紐などをリング状に留置する治療が行われることがありますが、

などの合併症があるため、当院では積極的には推奨していません。

肛門括約筋不全は、生活の質に大きな影響を与える疾患ですが、正しく診断・治療を行えば改善が期待できます。気になる症状がある方は、恥ずかしがらずにご相談ください。

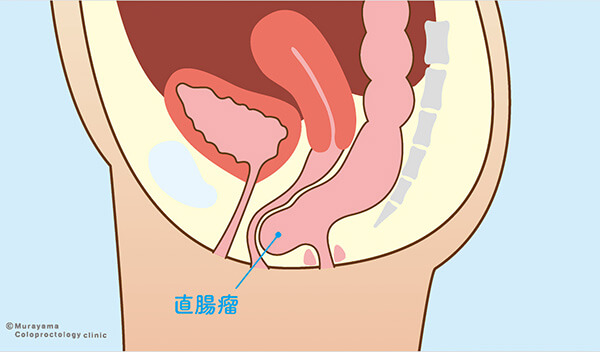

直腸腟瘻(ちょくちょうちつろう)とは、本来つながっていないはずの直腸と膣の間に異常な通り道(瘻孔)ができてしまう疾患です。この通り道を通じて、腸の中の内容物(便やガス)が腟に漏れ出てしまい、日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

直腸腟瘻は、以下のような原因で発症することがあります。

症状の現れ方は個人差がありますが、以下のようなものがよく見られます。

これらの症状は、身体的な苦痛だけでなく、精神的なつらさや社会生活への影響も大きくなることがあります。

診断には、以下のような検査を行います。

症状の程度や原因によって、治療法は異なります。主な治療には以下のものがあります。

治療の選択は、患者様の全身状態、瘻孔の大きさ・部位、既往歴などをもとに、慎重に行います。

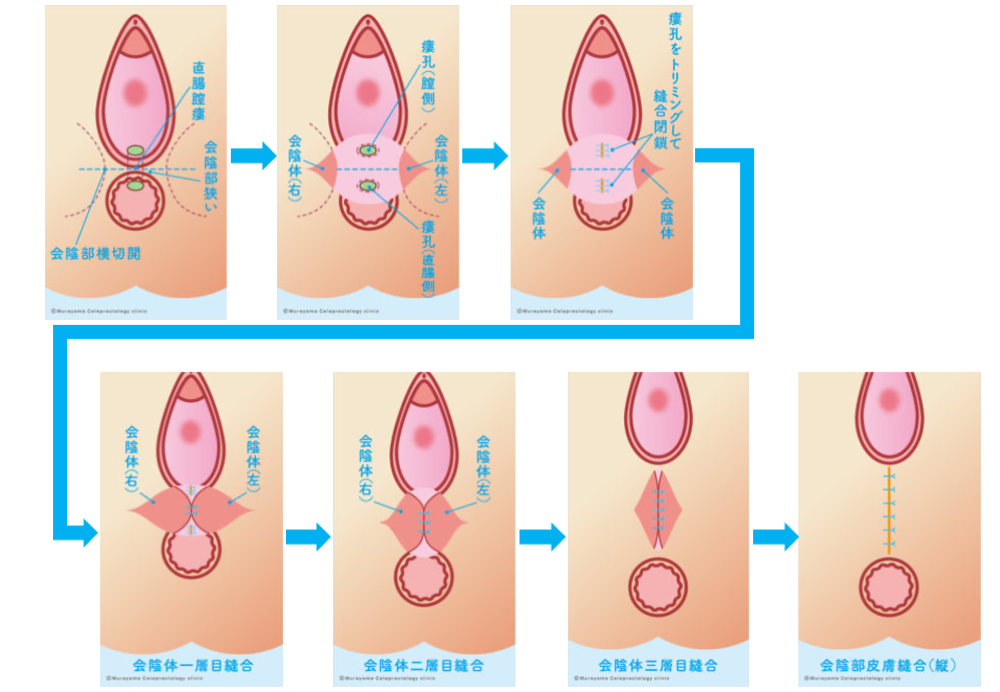

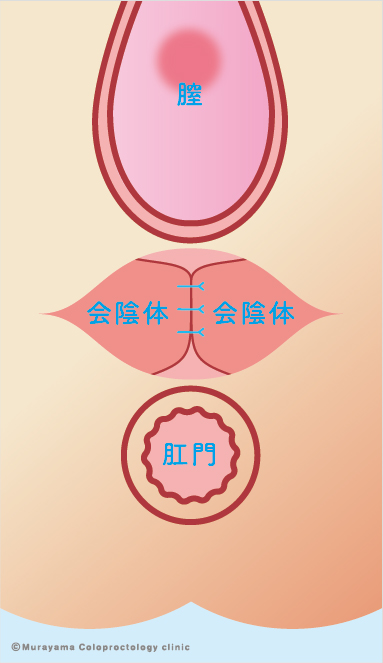

直腸と腟の壁の間に会陰体という組織で壁を作り、瘻孔を閉鎖する方法です。

再発は極めて少なく、人工肛門を増設する必要もありません。

この手術は主に分娩時重度会陰裂傷後の直腸膣瘻に対して施行しております。

直腸腟瘻は、日常生活の質に大きな影響を与える疾患ですが、適切な診断と治療によって改善が可能です。

症状があるにもかかわらず「恥ずかしい」「我慢すれば…」と感じて受診をためらう方もいらっしゃいますが、早めの受診がスムーズな治療につながります。

当院では、プライバシーに配慮した丁寧な診察と治療を行っております。お困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

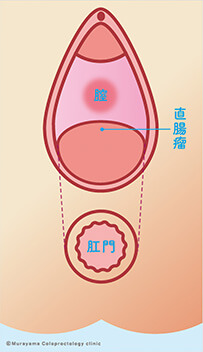

直腸瘤は、直腸の壁が一部膨らんで袋状になった状態を指します。肛門に近い直腸の一部が内側から押し出されることで起こり、排便や日常生活に影響を及ぼすことがあります。

直腸瘤の主な原因は、直腸の支持組織や筋肉が弱くなることです。以下の要因が関係しています。

直腸瘤の症状は人によって異なりますが、主に次のようなものがあります。

医師は問診や肛門鏡検査、指診(直腸診)などを行い、必要に応じて以下の検査を実施します。

治療は症状の程度や患者様の生活状況により異なります。

保存療法で効果がない場合や重度の症状の場合に検討されます。

手術方法は直腸瘤の形態や合併症により異なり、以下の方法があります。

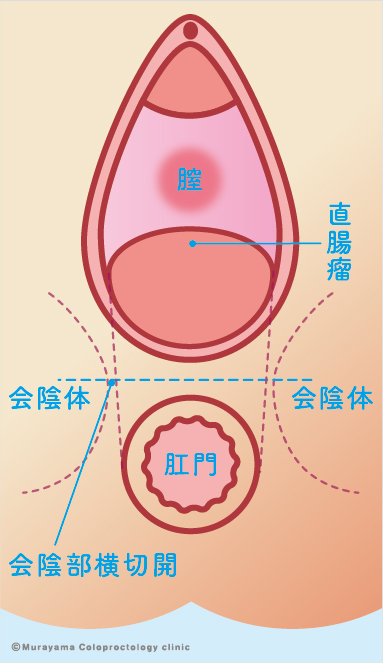

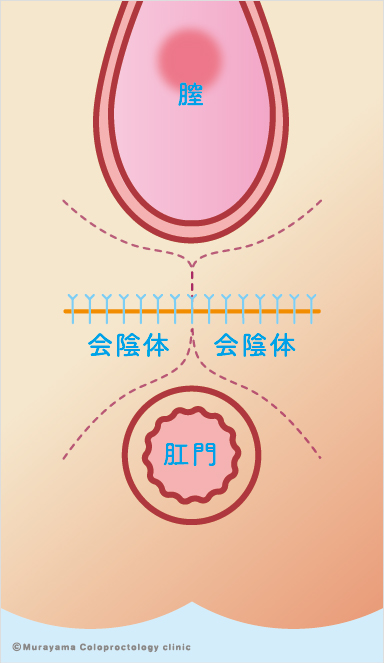

当院では分娩後の重度会陰裂傷による肛門括約筋不全や直腸膣瘻の手術と同じく、骨盤底を支える靭帯・筋肉の中心である「会陰体」を縫合する会陰体形成術を行っております。

直腸瘤のところには本来あるはずの括約筋の一部である会陰体が離開または脆弱化して左右に分かれております。

会陰部皮膚を横切開し、直腸瘤の頭側まで直腸壁と膣壁の間を剥離し、左右に離開した会陰体を縫合していきます。

会陰体を何層にも縫合し、厚みをもたせ、皮膚を閉鎖します。

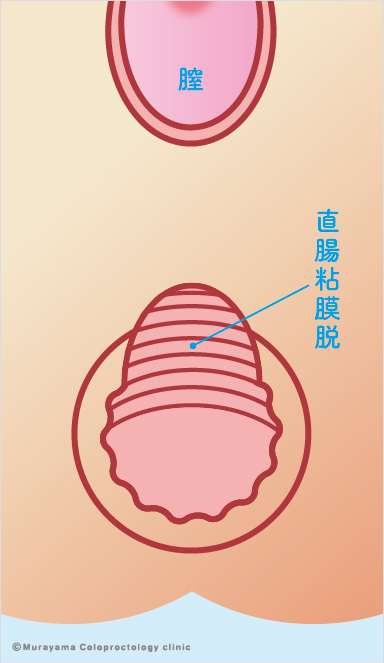

余剰の直腸粘膜は直腸脱手術(Gant-Miwa)の要領粘膜を刺通結紮します。

(これは別の日にする場合があります)

直腸瘤は高齢者や便秘の方に多い疾患ですが、適切な診断と治療で症状の改善が可能です。

おしりや排便に違和感があったら、早めに専門医に相談しましょう。

骨盤臓器脱(こつばんぞうきだつ)は、骨盤の中にある膀胱、子宮、直腸などの臓器が、本来の位置から下がり、膣や肛門の方へ突出してしまう状態を指します。特に女性に多く、生活の質に大きく影響することがあります。

骨盤臓器脱の主な原因は、骨盤を支える筋肉や靭帯の弱化や損傷です。主な要因は以下の通りです。

骨盤臓器脱は下記のような種類に分けられます。

症状の程度は様々ですが、一般的に以下のようなものがあります。

診察では問診のほか、骨盤内の臓器の位置や脱出の程度を確認します。必要に応じて以下の検査を行います。

治療は症状の重さや患者様の生活状況に合わせて選択します。

骨盤臓器脱は放置すると日常生活の質が大きく低下しますが、早期発見・治療により症状改善が期待できます。

おしりや下腹部の違和感、脱出感を感じたら、早めに専門医にご相談ください。