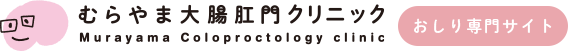

肛門の出口周辺にできる、びらん・裂け目・潰瘍などを総称し、一般的に「切れ痔」と呼ばれます。

20〜40歳代の女性に多く、特に便秘や下痢がきっかけとなりやすい痔疾患です。

主な症状

排便時の強い痛み

肛門が“裂けるような”鋭い痛み。軽度〜排便後も数時間続く重い痛みまで個人差があります。

鮮血の出血

排便時や排便後に鮮やかな赤色の血がトイレットペーパーや便器に付くこともあります。

違和感・痒み・灼熱感

傷跡の修復過程や慢性化による皮膚の変化で感じることがあります。

排便困難・便が細くなる

痛みや肛門の狭窄により排便しにくくなることがあります。

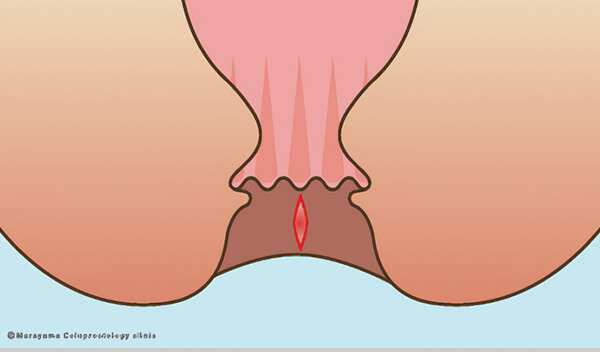

慢性化による皮膚変化

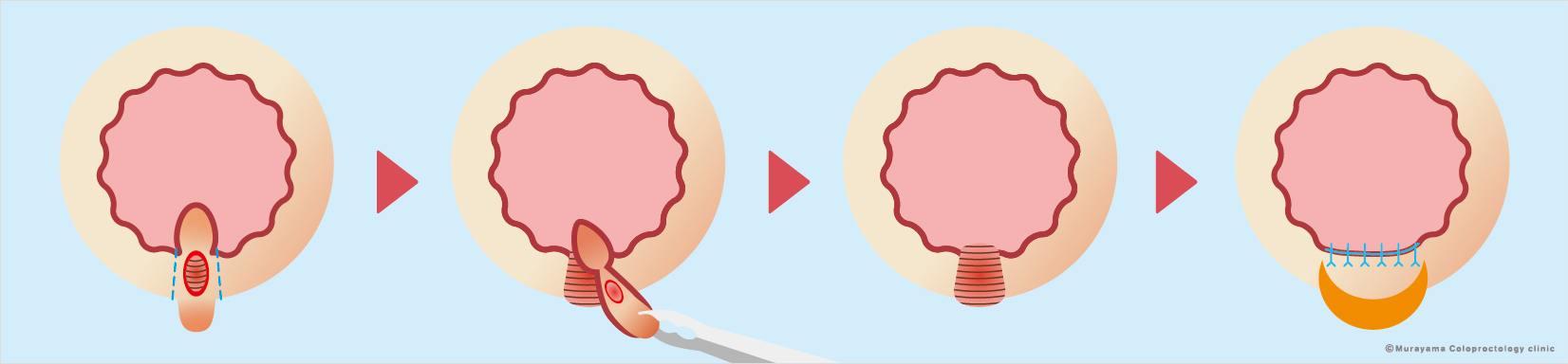

急性裂肛が繰り返されると、以下のような状態に進行することがあります。

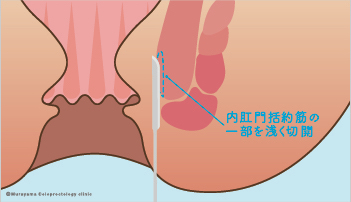

・深い潰瘍

・「見張りいぼ」などの皮膚の突起

・内側に肛門ポリープの形成

・肛門狭窄によるさらに強い痛み

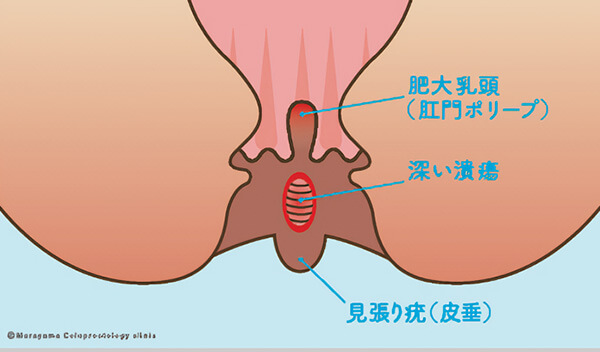

悪循環のメカニズム

痛みがあると排便を我慢しがちになり、便秘が進行 → 硬い便が増え → 肛門の傷が治らない、という悪循環に陥りやすくなります。

まとめ

・即時の受診目安:排便時の激痛や鮮血が続く場合

・初期対策:生活習慣(食事・水分・排便習慣)の見直し、外用薬・坐浴・便通コントロール

・慢性化対策:ポリープや狭窄などの合併症が見られる場合は、当院に相談をください。