痔核

痔核

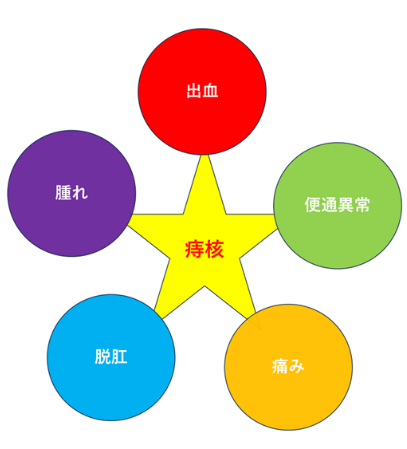

痔核は、腫れや痛み、出血、脱肛などが現れる病気です。以下のような症状が見られることがあります。

これらの症状は、便秘や下痢、長時間の座位などで悪化することがあります。

痔核の主な原因は、肛門周辺の血流が悪くなることです。以下のような状況が引き金になることがあります。

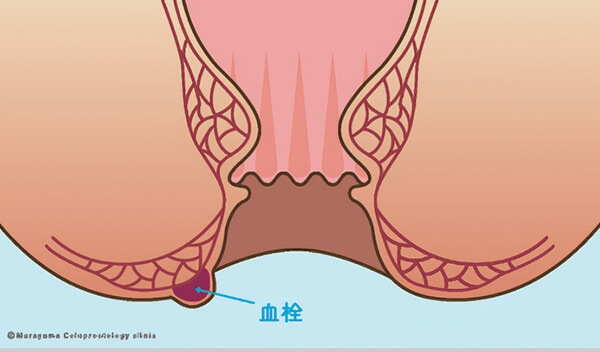

また、血栓ができることで、腫れや痛みが強くなることもあります。

以下のような症状が見られる場合、早めに医師の診察を受けることをおすすめします。

早期に適切な治療を受けることで、症状の改善が期待できます。

痔核にはいくつかの種類があり、症状や状態によって分類されます。それぞれの特徴を知ることで、早期の対処や適切な治療につながります。

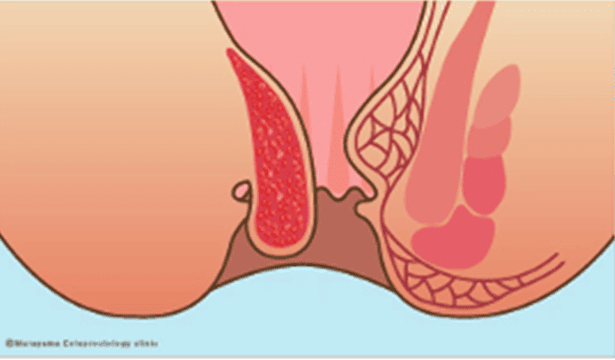

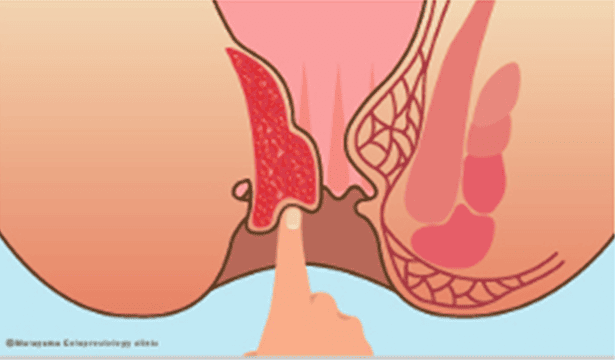

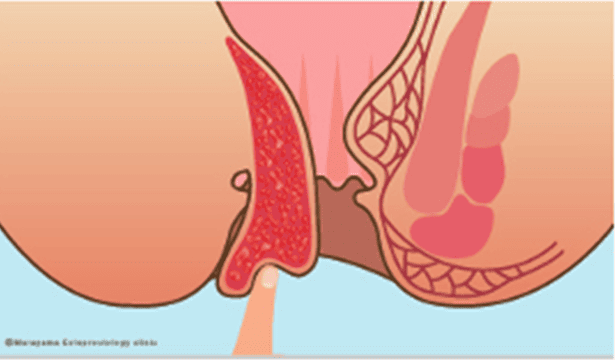

内痔核が排便時などに肛門の外へ脱出し、自然に戻らない、もしくは手で押し戻す必要がある状態です。痔核の形状・大きさ・位置・脱出の程度は人によって異なり、治療方法も個別に判断します。

内痔核の脱出度は「Goligher分類」で評価され、治療方針の目安になります。

GradeⅠ:排便時に肛門管内で痔核は膨隆するが、脱出はしない。

GradeⅡ:排便時に肛門外に脱出するが、排便が終わると自然に還納する

GradeⅢ:排便時に脱出し、用手的な還納が必要である

GradeⅣ:常に肛門外に脱出し、還納が不可能である

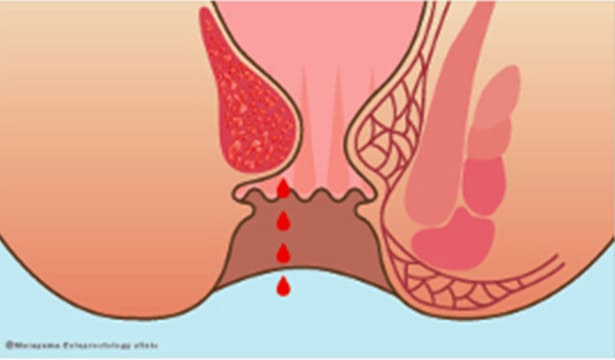

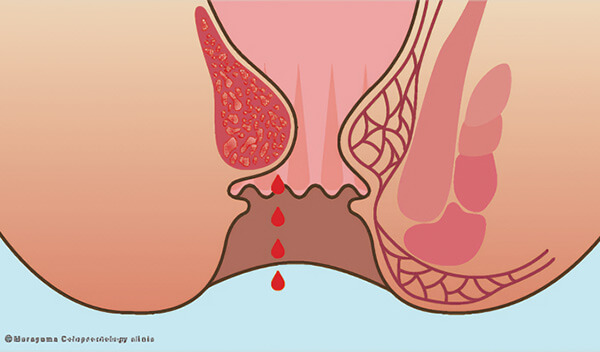

排便時に「ほとばしるような鮮血」が出ることが多く、痛みは伴わないことが一般的です。抗血栓薬を服用している方は出血しやすくなります。

切れ痔や大腸がんなど、他の病気との見極めが必要です。必要に応じて大腸内視鏡検査を行います。

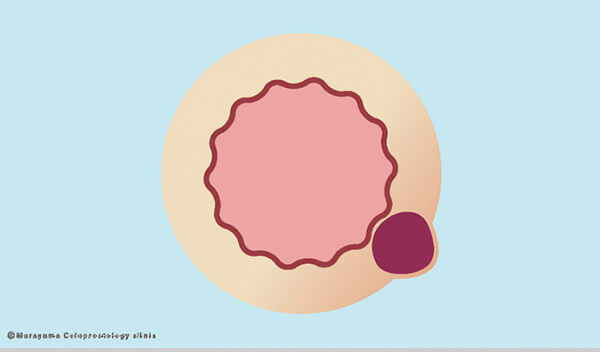

急に腫れて強い痛みが現れる痔です。外痔核内に血栓(血の塊)ができ、腫れや出血を伴います。

長時間座る・排便時の強いいきみ・寒さや冷えなど。

痔核が脱出して戻らなくなり、肛門の周囲が強く腫れ、激しい痛みを伴います。血栓が全周に及び、排便が困難になることもあります。

早期手術か、腫れが治まってから行う待機手術かを症状に応じて選択します。どちらにも利点と注意点があります。

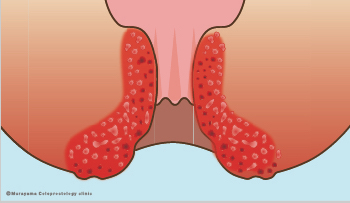

内外痔核が花が咲いたように全周性に脱出しており、直腸粘膜の緩み(直腸脱)や便通異常を伴うことが多いです。

保存療法での改善は難しく、多くの場合手術が必要です。

痔が治ったあとなどに、肛門の外側に皮膚のたるみ(余剰皮膚)が残る状態。見た目は痔に似ていますが、痛みや出血はありません。特に女性に多く、肛門の前方にできやすいです。

見た目だけで切除すると再発や傷の治りが悪くなることがあります。原因をしっかり見極めたうえで治療を行うことが重要です。

保存療法(軟膏・座薬・便通改善)で改善する場合もありますが、症状が重い場合や繰り返す場合は、手術が必要となることがあります。 詳しくは「痔核の治療・手術法」をご覧ください。

痔核(いぼ痔)は、患者様ごとに症状や痔の種類(内痔核・外痔核)、大きさ、位置などが異なります。そのため、当院ではお一人おひとりに合った最適な治療法を選択しています。 当院で行っている主な治療法・手術法は以下の通りです。

急な腫れと強い痛みを伴う血栓性痔核

局所麻酔下で腫れた部分を小切開し、血栓を取り除きます。通常は数分で終了し、日帰り可能です。

腫れを素早く軽減できます。出血や軽い痛みが数日間続く場合があります。

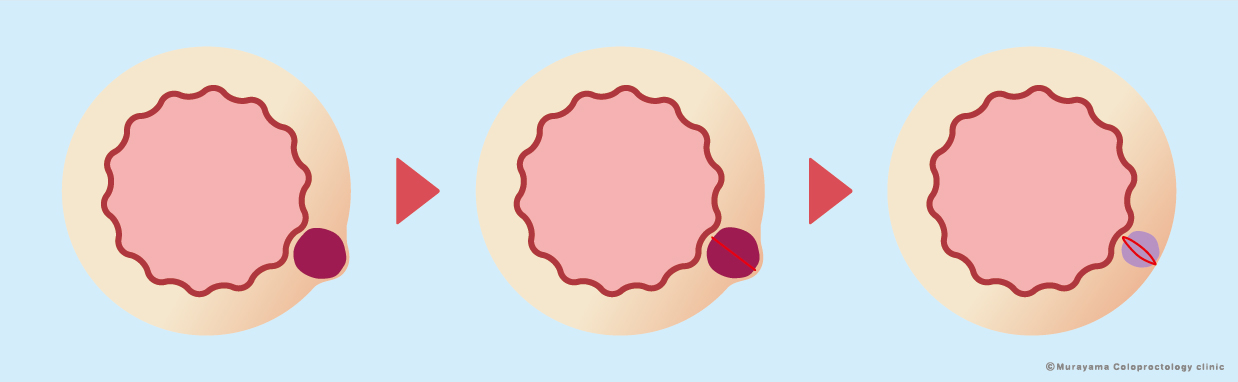

内痔核による脱肛(主にGoligher分類 Grade II~III)

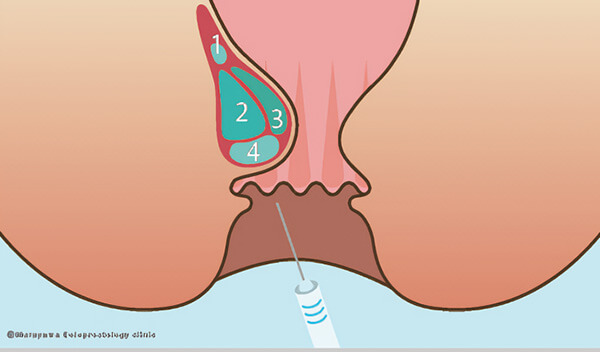

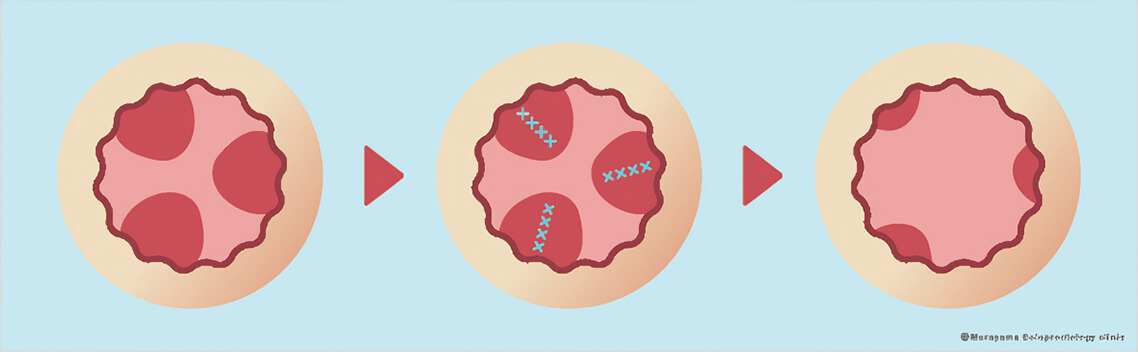

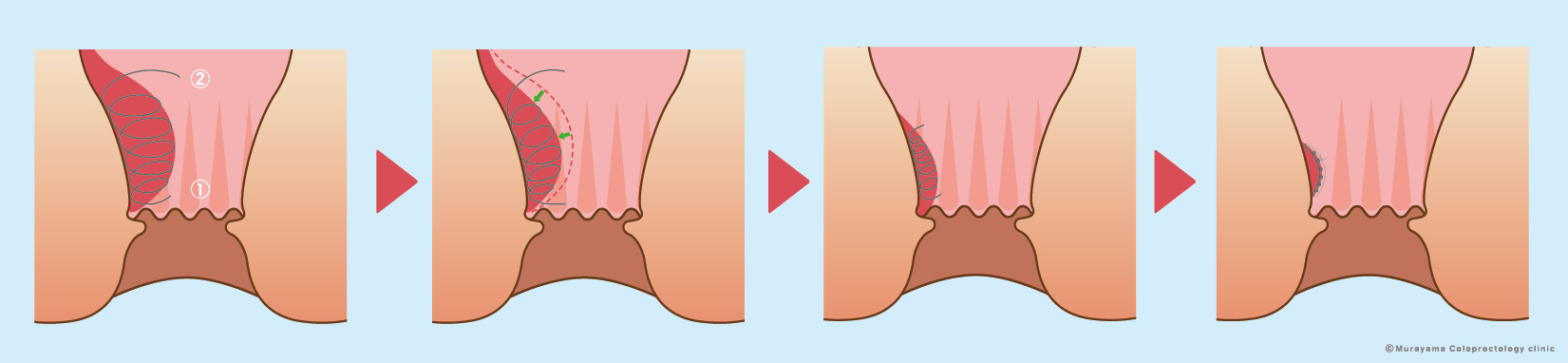

痔核に専用薬剤(ALTA)を4段階に分けて注射し、痔核を硬化・縮小させて固定します。

切らずに治療でき、痛みや出血が少なく、日常生活への復帰も早いです。

再発の可能性があり、外痔核や重度の直腸脱には不向きです。

重度の内外痔核や再発、ALTAが効果のなかった方

痔核を切除し、根元の血管を結紮して根治を目指す標準的な手術です。

根治性が高く、ほとんどの痔核に対応可能。切除数が多いほど痛みや出血のリスクがやや増します。

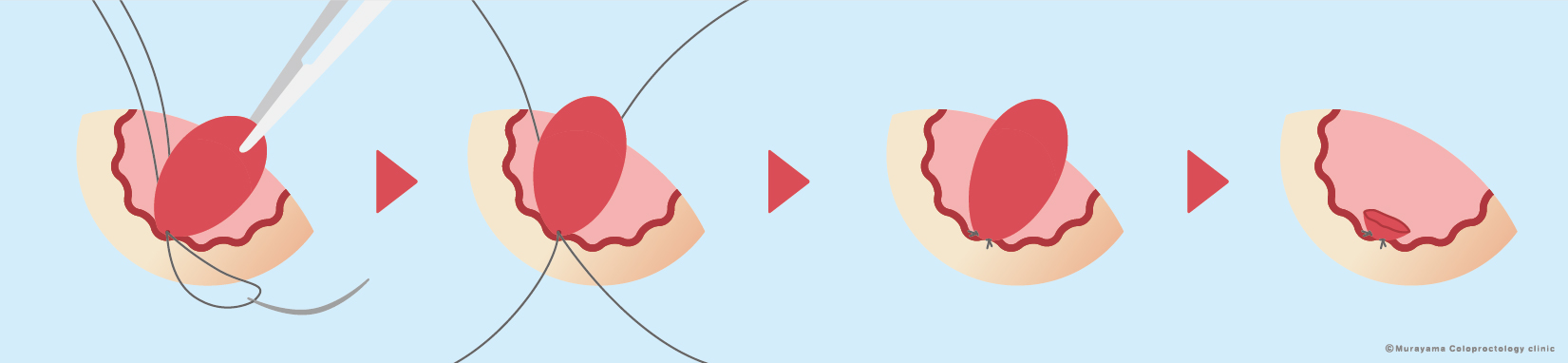

内外痔核や肛門ポリープなど

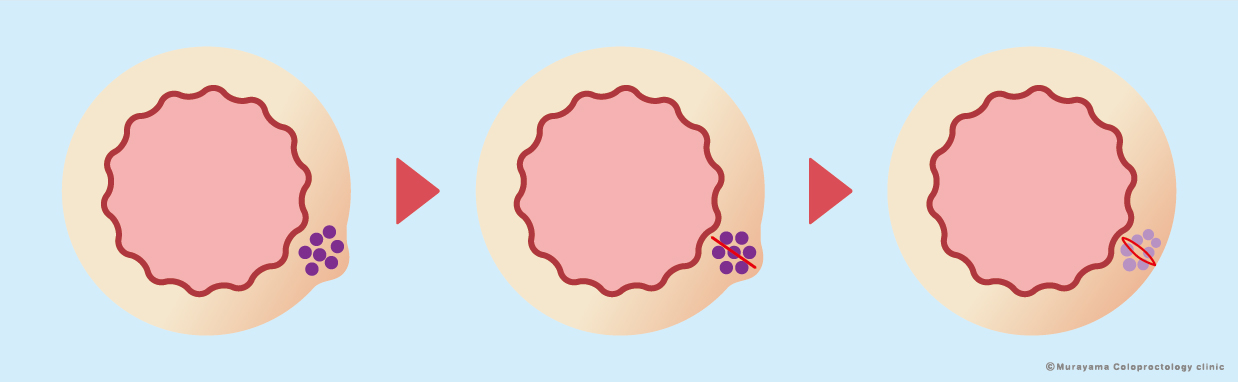

痔核に糸をかけて壊死・自然脱落させます。単独または他の手術と併用する場合があります。

切らずに治療可能ですが、壊死に伴う違和感やにおいが一時的に出ることがあります。

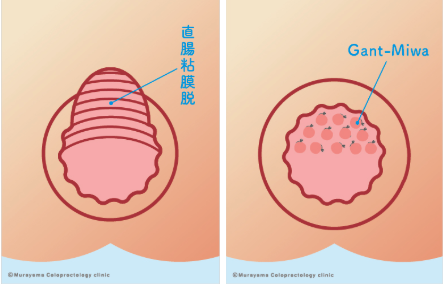

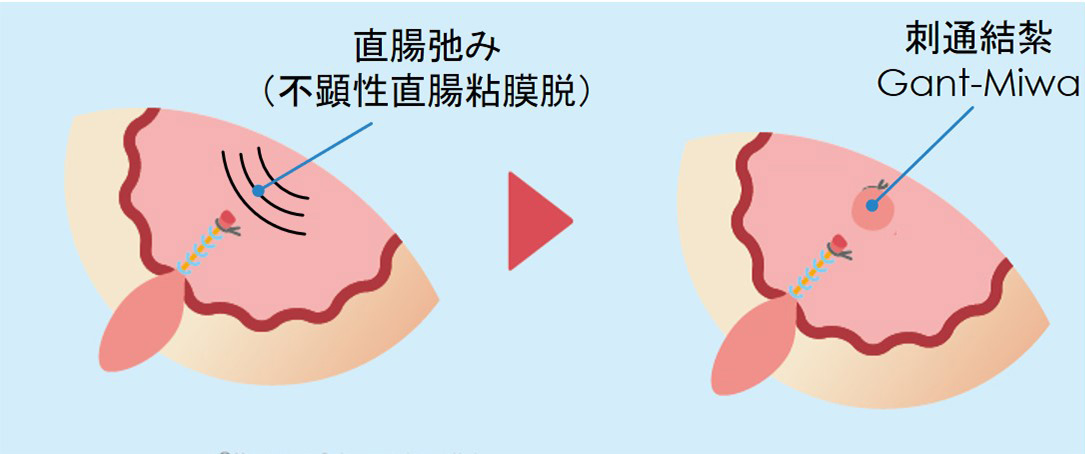

直腸粘膜脱や軽度の直腸脱、痔核の奥の不顕性直腸脱

弛んだ直腸粘膜を糸で縛り、自然脱落させることで直腸を引き上げます。 粘膜型痔核といって、内外痔核のさらに上の直腸粘膜の弛み(不顕性直腸脱)による脱肛の場合、通常の痔核切除やALTAでは再発する可能性があります。 痔核に痔核結紮切除術(LE)または分離結紮術を行い、さらにその口側の直腸粘膜の弛み(不顕性直腸粘膜脱)に刺通結紮(Gant-Miwa)を追加します。

痔核だけでなく奥の粘膜脱にも対応可能です。

内痔核に加え、直腸粘膜のたるみが強い場合

痔核から直腸上部までを縫い上げて固定し、脱肛を防止します。

切除が必要な範囲を減らし、術後の痛みや合併症を軽減できます。

痔核のタイプや重症度により最適な治療法は異なります。まずは診察を受けていただき、医師と相談の上で決定します。

注射療法は当日から社会復帰が可能です。切除を伴う手術は1週間前後の休養が必要な場合もあります。

痔核の治療は「切らずに治す」方法から「しっかり治す」手術まで、さまざまな選択肢があります。当院では患者様の症状・生活スタイルに応じた最適な治療をご提案いたします。 まずはお気軽にご相談ください。

痔核(いぼ痔)の手術後の経過は、治療法や切除した痔核の数によって異なります。ここでは主な治療法ごとの術後の流れや注意点についてご説明します。

| 項目 | ALTA療法 | 痔核切除術(1か所) | 痔核切除術(2〜4か所) |

|---|---|---|---|

| 痛み | 軽度(違和感程度) | 当日・翌日に痛みあり | 強い痛み(1週間で半減) |

| 出血 | 数日間 | 約2週間 | 約2〜3週間 |

| 治癒までの 期間 |

数日で違和感解消 | 2週間で改善、1か月で治癒 | 3週間前後で改善、治癒遅延もあり |

| 日常生活 ・仕事 |

当日から可能(仕事も翌日〜) | 日常生活可、仕事は内容により翌日〜 | 痛みが強く、仕事復帰まで数日必要 |

| メリット | 切らないので痛み少なく回復が早い | 再発が少ない | 再発が少ない(複数箇所対応可能) |

| デメリット | 適応が限られる。外痔核には不向き | 切開による痛み・出血あり | 切開数が多いと治癒が長引く |

※治癒経過には個人差があります。特に切除部位が多い方、便通異常がある方、大きな痔核をお持ちの方は治癒が遅れることがあります。

痔核手術後の経過には個人差があり、無理をせず、自分の体調に合わせた生活が大切です。不安な症状があれば、早めにご相談ください。

痔核手術後は創部の安定に約2週間を要します。その間、無理をせず安静を心がけてください。以下、痔核手術(特に痔核結紮切除術、LE)に関するよくある質問と回答をまとめました。

手術方法によって異なります。痔核硬化療法(ALTA)は切らないため、痛みはほとんど感じません。痔核結紮切除術の場合、局所麻酔で痛みを軽減しますが、麻酔が効いていない場合は追加で麻酔を行います。腰椎麻酔を使用する場合もあり、その場合の術中は痛みを感じません。

手術翌日までが最も痛みが強いです。その後、痛みは日に日に軽減し、約2週間でほとんど落ち着きます。痛みの強さには個人差があります。

痛みの強さは手術方法や個人差によりますが、一般的には手術後2週間内に落ち着きます。痛みが強い場合、鎮痛剤で管理します。

術後の排便は、無理なく行ってください。便秘対策として、緩下剤(酸化マグネシウムなど)を処方する場合があります。便秘が続くと排便時の痛みが強くなるため、排便を我慢しないようにしましょう。

手術後2週間は無理をせず、安静に過ごすことをお勧めします。術後3日間は特に痛みが強いため、仕事や家事は無理せず休養を取りましょう。長時間座ったり、重い物を持つことは避けてください。

術後は長時間座ることを避け、なるべく横になって休養を取るようにしましょう。長時間座ることで血流が悪くなり、腫れや痛みが悪化することがあります。

日常生活は手術当日から可能ですが、無理せず安静を心がけてください。仕事については、安静期間として2〜3日間を設けると理想的です。

刺激物(唐辛子、コショウ、カレーなど)や油っこい食事(焼肉、フライなど)は避けましょう。これらが肛門周りの痛みを強くすることがあります。

アルコールは血管を拡張させ、出血の原因となるため、術後2週間は控えましょう。もし飲む場合は、少量から始め、出血や痛みがひどくならないか様子を見てください。

術後2〜3日間はシャワーで済ませ、出血が落ち着いてから入浴を始めてください。長時間の入浴は出血を引き起こすことがあるため、注意が必要です。

自転車は術後約2週間から可能ですが、無理せず様子を見てください。運動は、軽い運動は2週間後から始められますが、無理をせず痛みが引いてから再開しましょう。

緊急を要する症例を除き、妊娠・授乳中は基本的には手術を避け、授乳後に行うことをお勧めします。術後には薬が必要となるため、授乳が終了してからの手術を推奨します。

手術後の生活には注意が必要ですが、しっかりと対策をとることで早期回復が期待できます。ご不明点があれば、いつでもご相談ください。お一人おひとりに合わせたアフターケアを行っております。