痔瘻

痔瘻

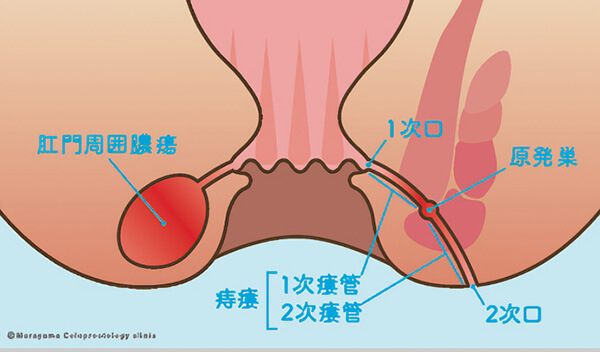

痔瘻は、肛門周囲膿瘍の後に発生する病気です。肛門の小さな穴から細菌が侵入し、肛門や直腸周囲が化膿します。膿が自然に排出されるか、病院で排膿処置を受けた後、その通り道(瘻管)が残り、これが痔瘻になります。

痔瘻は、肛門陰窩という部分に開いている肛門腺に細菌が入り込み化膿することから始まります。この化膿が自然に排出されたり、医療機関で切開排膿処置された後に瘻管が残ります。以下のような要因が関与します。

痔瘻や肛門周囲膿瘍の治療では、炎症の部位・大きさ・深さ・通り道(痔瘻の走行)を正確に把握することが非常に重要です。これらを見極めずに治療を行うと、再発や合併症を引き起こすことがあります。

痔瘻の診断には豊富な経験が必要であり、専門医による診断・治療が推奨されます。

肛門の周囲に赤み(発赤)や腫れ、膿の出口(痔瘻の「二次口」)が見られる場合、それを目視で確認します。

指で患部を軽く押さえ、腫れや痛み、痔瘻の通り道の存在を確認します。また、肛門内に指を挿入し、内部の状態や痔瘻の深さ、走行を詳しく調べます。

深部にある膿瘍や複雑な痔瘻、炎症の広がりを調べるために行います。特に再発や手術を予定している方では、詳細な検査が治療方針を決める上で重要です。

肛門周囲膿瘍は、膿がたまる深さや部位によって分類されます。膿瘍の性質を理解することで、より的確な治療につながります。

肛門のすぐ周囲にできる、比較的浅い膿瘍です。初期には強い痛みを感じることがあります。

肛門の奥にできる深い膿瘍です。発熱や肛門奥の鈍い痛みを伴うことが多く、進行すると痔瘻に移行することもあります。

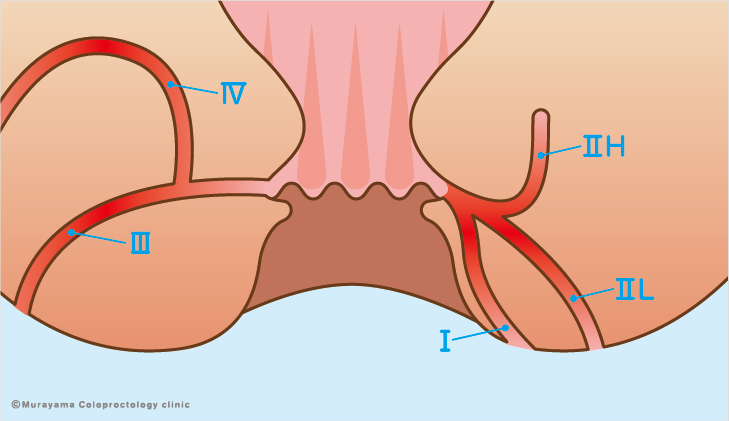

痔瘻は、その深さや通り道の複雑さによって分類されており、分類が進むほど治療が難しくなります。以下は、臨床でよく用いられる「隅越(すみこし)の分類」です。

→比較的浅く、単純な構造です。

→括約筋をまたぐため、治療には注意が必要です。

→より深部に炎症が広がり、難治性です。

→最も深く広範囲に炎症が及ぶタイプで、再発リスクも高く、専門的な治療が必要となります。

痔瘻は自然に治ることが少なく、放置すると悪化し再発を繰り返します。

当院では、豊富な経験と最新の検査設備を活かし、正確な診断と患者様一人ひとりに合った治療法をご提案しております。

気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。

肛門のまわりに膿がたまる「肛門周囲膿瘍(こうもんしゅういのうよう)」は、放っておくと痔瘻(あな痔)へ進行する可能性がある疾患です。早期の診断と適切な治療が重要です。

症状が軽い場合には、次のような保存的治療を行うことがあります。

発熱がなく、腫れや痛みが軽度の場合は抗生剤で様子をみます。ただし、1〜2日で悪化する場合は手術が必要になります。

便秘や下痢を改善することで、肛門への負担を減らします。

膿瘍には外用薬はあまり効果がありませんが、裂肛や痔核を併発している場合は使用することがあります。

炎症が強い、膿瘍が大きい、発熱がある場合は、切開して膿を出す手術が必要です。症状や膿瘍の深さにより、以下の手術が行われます。

比較的浅い膿瘍に対して局所麻酔で行います。膿をしっかり排出するため、適切な大きさに切開します。

膿瘍が深い場合は腰椎麻酔(下半身麻酔)で行い、入院が必要なこともあります。排膿が再び滞らないように、ドレーン(管やゴム)を留置することがあります。

肛門周囲膿瘍の約7割が痔瘻に進行するといわれています。一時的に治っても、数か月~数年後に再発することも少なくありません。再発を繰り返す場合は、「痔瘻」と診断され、手術が必要となる場合があります。

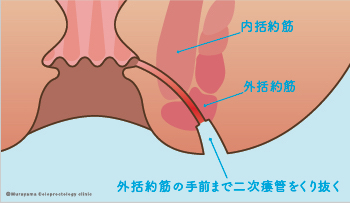

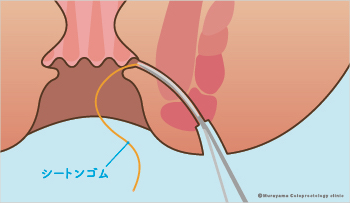

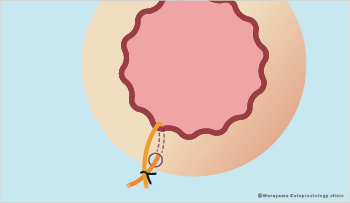

痔瘻は、深さ・走行・瘻管(ろうかん:膿の通り道)の数などにより、最適な手術法を選択します。主な術式は以下の3つです。

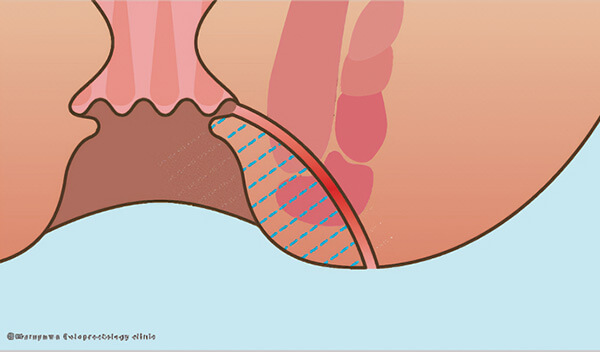

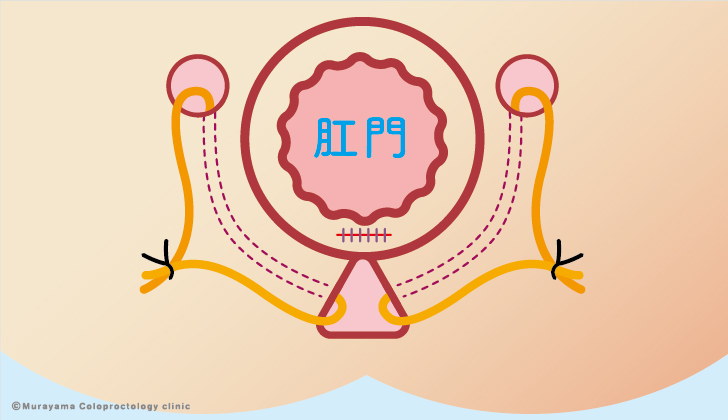

瘻管とその周囲の皮膚・肛門上皮を切開し、開放して自然に治す方法です。再発が少なく、表層の痔瘻に適しています。

浅い痔瘻(低位筋間痔瘻)など

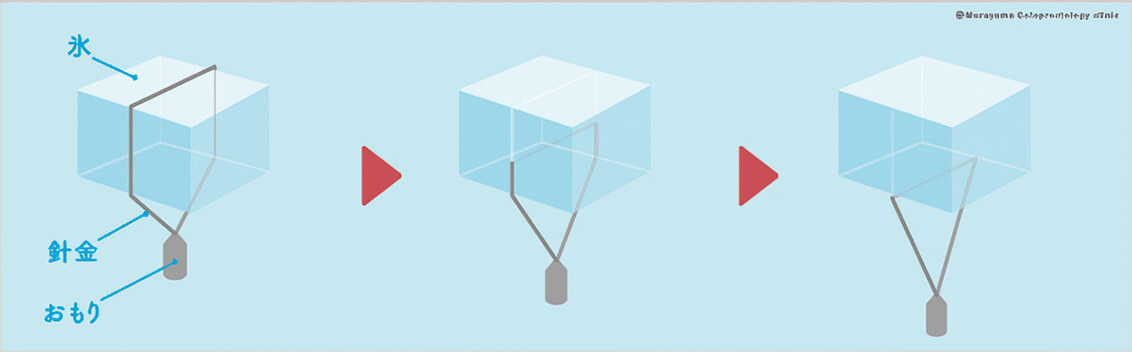

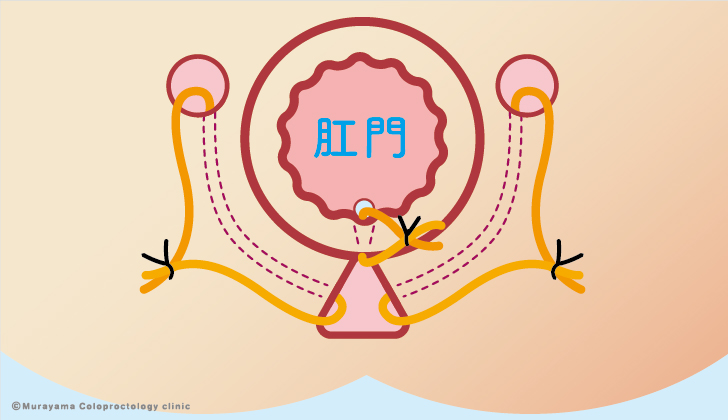

瘻管にゴムを通し、徐々に引き締めながら瘻管を外側へ誘導し、括約筋を温存する方法です。

幅広い痔瘻に対応可能。深い痔瘻や前方痔瘻、炎症が強い場合にも適応。

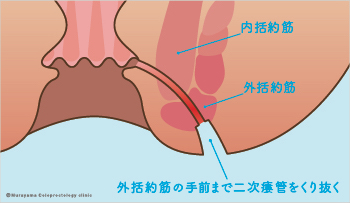

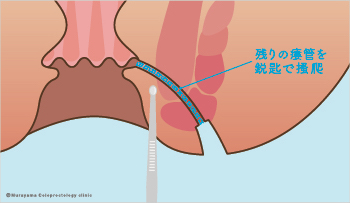

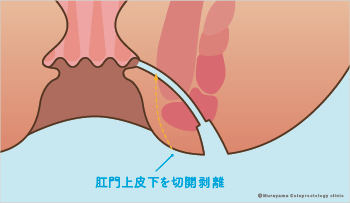

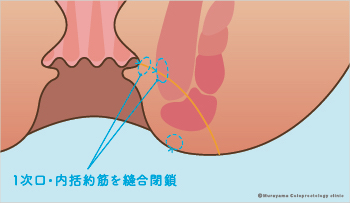

比較的新しい術式で、括約筋を温存しながら瘻管の原発巣を閉鎖する方法です。

基本的にはどの痔瘻にも対応できますが、膿瘍が強い場合、瘻管が太い場合、炎症性腸疾患のある方には不向きです。

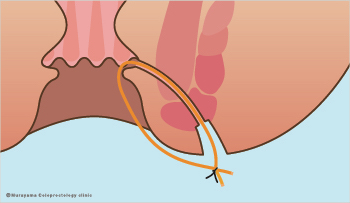

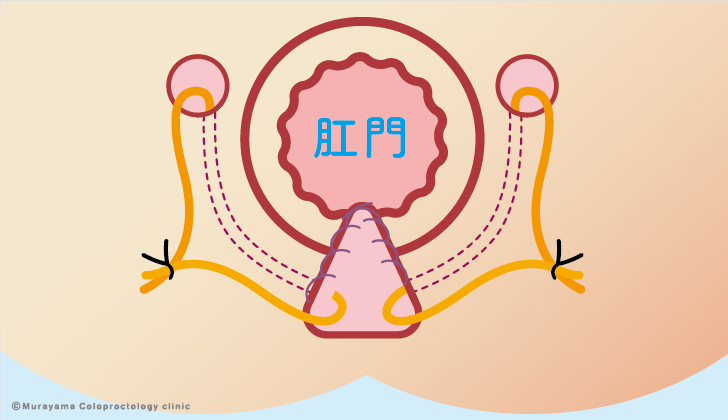

坐骨直腸窩痔瘻は浅い痔瘻(低位筋間痔瘻)と比較し、深い所に瘻管や膿瘍腔があります。典型例では6時方向から深い所に膿瘍腔を作り、そこから左右にわかられて深い部位にある左右恥骨直腸筋にそって膿瘍腔が分かれていきます(片方だけの場合もあります)。

手術法は前述の痔瘻手術法にのっとりますが、少し違うのは左右に分かれた膿瘍腔(2次瘻管)をドレナージするためにゴムを留置、もしくは場合によっては大きく開放する必要があります。また痔瘻のできる後方にはドレナージ創が必要で、浅い痔瘻に比べ深さに応じた大きな開放創を必要とします。

切開開放術(ハンレイ法)

切開開放術(ハンレイ法)

シートン法

シートン法

括約筋温存法

括約筋温存法

痔瘻の瘻管の炎症の程度や患者様の便通状態などを考慮して術式を選びます。

浅い痔瘻に比べ治癒まで半年近くかかる場合も少なくありません。

肛門周囲膿瘍や痔瘻は、恥ずかしくて受診をためらう方も多い病気ですが、早期の診断・治療で生活の質を大きく改善できます。

少しでも違和感や痛みを感じたら、お早めにご相談ください。

痔瘻の術後経過は、選択された手術方法や痔瘻の深さ・場所・数、そして患者様の体質や生活習慣によっても異なります。ここでは、一般的な術後の流れや注意点について詳しくご説明します。

| 項目 | 切開開放術(Lay open法) | シートン法(Seton法) | 括約筋温存法 | 深部痔瘻(坐骨直腸窩痔瘻など) |

|---|---|---|---|---|

| 主な適応 | 浅い痔瘻(後方の低位筋間痔瘻) | ほぼすべての痔瘻に適応 | 炎症が落ち着いた比較的浅い痔瘻 | 深い・複雑な痔瘻 |

| 痛み | 術後数日は強く、2週間ほどで軽減 | 同左 | 同左 | 鎮痛剤が1か月ほど必要な場合あり |

| 出血・浸出液 | 2〜3週間続く | ゴムが深いうちは多め | 2〜3週間程度 | 2〜3か月続くことも |

| 治癒までの期間 | 約2.5か月(10週) | 約2.5か月(10週) | 約2か月 | 約3~6か月 |

| 日常生活・復職 | 術後数日で復帰可 | 同左 | 同左 | 約1週間後から可能(個人差あり) |

| 排便について | 術前と変わらず可能。排便時にやや便が付着しやすい | 同左。ゴムが浅くなると改善 | 肛門部の汚れは比較的少ない | 創が閉じるまで汚れやすい(2〜3か月) |

| メリット | 再発が少なく、日帰り手術も可能 | 再発が少なく、幅広く適応 | 治癒期間がやや短く、通院回数も少ない | どの術式でも対応できる |

| デメリット | 不良肉芽ができやすく、処置が必要になることも | ゴムの違和感・軽い痛みが続く | 再発率がやや高く、入院や麻酔が必要な場合が多い | 治癒まで時間がかかる。必ず入院・腰椎麻酔が必要 |

多くの方が術後数日で日常生活に復帰可能です。

排便・食事・入浴は原則問題ありませんが、次のような点に注意してください。

| 活動内容 | 開始の目安 |

|---|---|

| シャワー・入浴 | 当日〜翌日(医師の指示に従って) |

| 仕事復帰(デスクワーク) | 2~3日後から可能なことが多い |

| スポーツ・運動 | 2~3週間後から軽い運動を再開可 |

| アルコール摂取 | 2週間目以降から様子を見て可 |

| 自転車・長時間の座位 | 2〜4週間控えるのが理想的 |

痔瘻手術の経過には個人差がありますが、ほとんどの方は術後数日で日常生活に戻ることができます。

再発を防ぎ、確実な治癒を目指すためには、定期的な診察と正しい術後ケアが非常に重要です。

ご不安なことがあれば、どんな些細なことでも遠慮なくご相談ください。