その他の疾患

その他の疾患

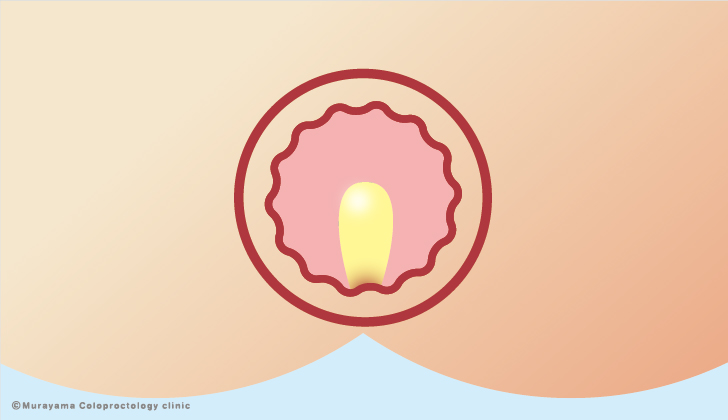

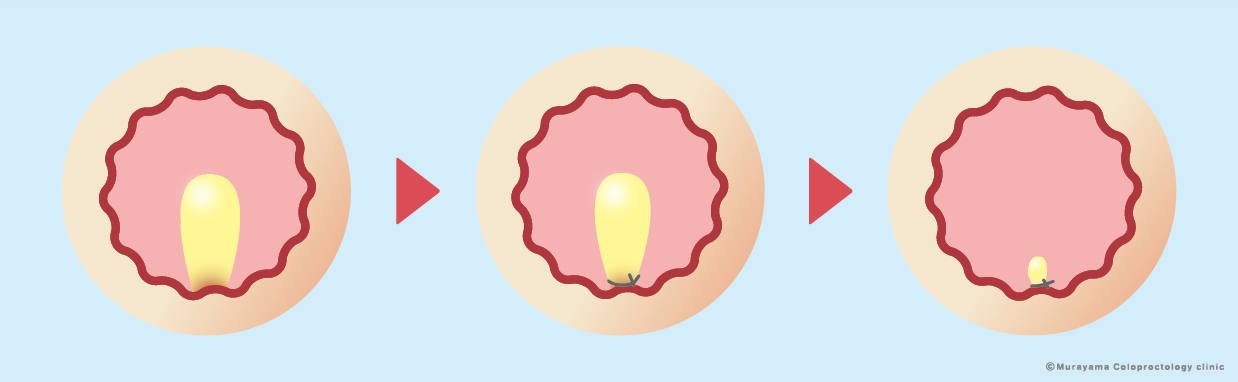

肛門ポリープは、肛門乳頭(肛門小窩の間にある部位)が慢性的な炎症により肥大化したものを指します。痔核とは異なり、白っぽく硬めで皮膚に近い色合いをしており、裂肛や肛門狭窄を伴っていることも多く、脱肛のように大きくなることもあります。

肛門ポリープが小さく、症状がなければ切除の必要はありません。 ただし、以下の場合は手術の適応になります。

当院では、ほとんどの症例を日帰りで対応しています。

※切除部の大きさや出血の程度により、軟膏やガーゼによる処置を行います。

肛門狭窄形成術(SSG)や裂肛に対する手術を併用することがあります。

肛門ポリープは比較的よく見られる良性疾患ですが、裂肛や肛門狭窄といった他の肛門疾患のサインである場合があります。放置せず、気になる症状があれば早めにご相談ください。

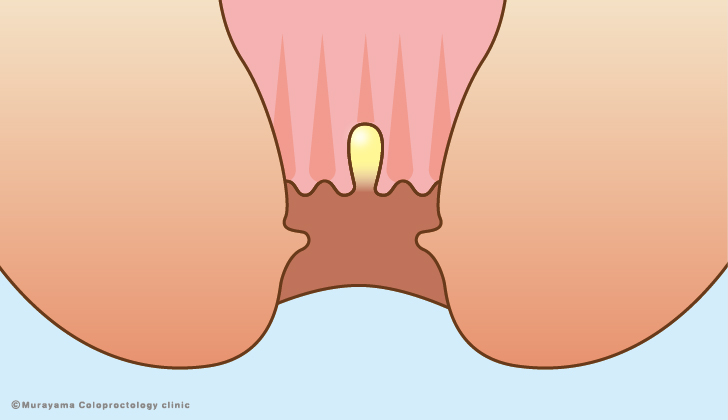

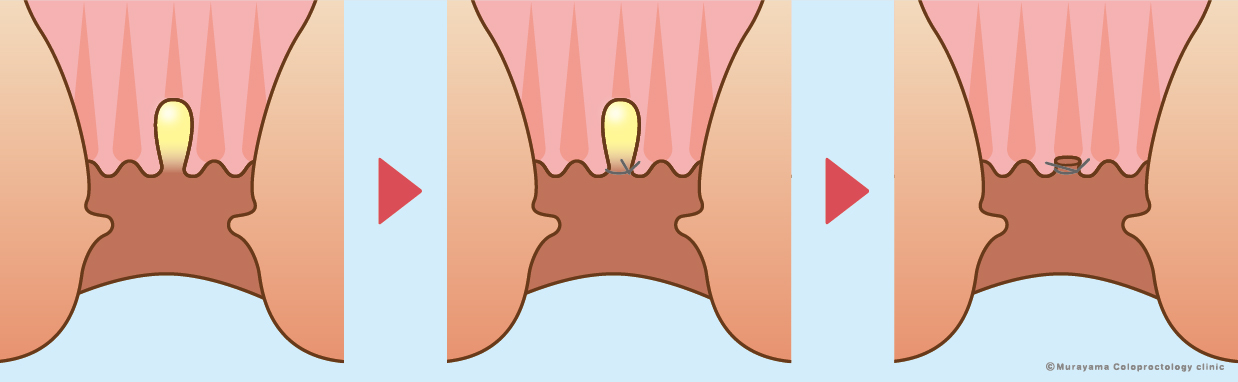

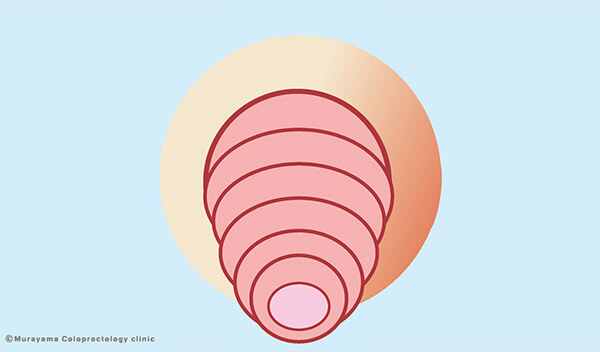

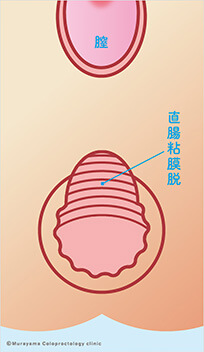

直腸脱は脱肛の一種で、完全直腸脱と不完全直腸脱に分類されます。一般的に「直腸脱」といえば完全直腸脱を指し、これは直腸の全層が裏返しになって肛門の外に脱出する状態を意味します。不完全直腸脱は直腸内での弛みや重積を指し、直腸重積や不顕性直腸粘膜脱とも呼ばれます。症状や見た目がいぼ痔と類似しているため、誤診されることもあります。

直腸脱は高齢者、特に女性に多く見られ、加齢や出産に伴う骨盤底筋・肛門括約筋の脆弱化が大きく関与しています。若年者では排便習慣の異常や精神疾患などが背景にある場合もあります。

基本的に手術による治療が必要です。

50種類以上の術式が報告されていますが、当院では以下の方法を主に採用しています。

術式の選択は、

に基づいて判断されます。

直腸脱は高齢女性に多く、放置すると生活の質(QOL)を大きく損ないます。手術により脱出が改善すれば、排便や活動がしやすくなり、QOLが大きく向上します。女性では骨盤臓器脱を合併していることもあり、正確な診断と総合的な治療計画が重要です。症状に気づいたら、早めに専門医の診察を受けることをおすすめします。

直腸粘膜脱とは、直腸の内側を覆っている粘膜の一部が肛門の外に脱出してくる状態を指します。直腸全体が脱出する「完全直腸脱」とは異なり、粘膜だけが肛門外に突出するため、「不完全直腸脱」とも呼ばれます。見た目はいぼ痔(内痔核)と似ていることがあり、誤診されやすい病態です。

直腸粘膜脱の原因として、以下のような要因が挙げられます。

特に高齢の女性に多くみられますが、小児にも発症することがあります。

※軽度であればこれらの治療で改善する場合があります。

保存療法で改善が見られない、または症状が進行している場合は手術を検討します。

直腸粘膜脱は、以下の疾患と合併することがあります。

直腸粘膜脱は生活の質に影響を及ぼす疾患ですが、適切な診断と治療によって症状は改善可能です。肛門からの脱出感や出血、違和感がある場合は、早めに専門医の診察を受けることをおすすめします。

肛門尖圭コンジローマは、ヒトパピローマウイルス(HPV)6型および11型の感染によって生じる、ウイルス性のいぼ(乳頭腫)です。肛門のまわりや肛門内に、小さな突起物ができるのが特徴で、鶏冠(とさか)状またはカリフラワー状の形をしています。性感染症(STD)の一つで、無症状で進行することもあるため、気づかないうちに拡大することがあります。

初期段階では無症状であることが多く、進行してから気づくケースも珍しくありません。

HPVに感染することで発症します。主な感染経路は以下の通りです。

潜伏期間は3週間から8か月(平均2.8か月)と長く、いつ感染したか特定できない場合も多いです。パートナー間で感染するリスクが高いため、診断された際はパートナーの検査・治療も重要です。また、HIVや梅毒など他の性感染症の合併も考慮し、検査を行います。

病変の大きさや部位に応じて、以下のような治療法が選択されます。

※外用薬で改善しない場合や再発例では、切除術が必要となることがあります。

治療後もHPVは体内に残ることがあるため、再発のリスクがあります。再発防止のため、次の点が重要です。

肛門尖圭コンジローマは、早期発見と適切な治療で再発や悪化を防ぐことができます。当院ではプライバシーに配慮した診療体制を整えています。気になる症状がある場合は、恥ずかしがらずにご相談ください。

肛門周囲に痛みや発疹、水ぶくれを引き起こす疾患として、「肛門ヘルペス」と「帯状疱疹」があります。どちらもウイルスによる感染症で、見た目や症状が似ている場合がありますが、原因ウイルスや治療法が異なります。

肛門ヘルペスは、単純ヘルペスウイルス(Herpes Simplex Virus:HSV)1型または2型によって引き起こされます。感染例の多くはHSV-2型で、主に性的接触(アナルセックスを含む)を介して感染します。性感染症(STD)のひとつです。

帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルス(Varicella Zoster Virus:VZV)によって引き起こされます。過去に水ぼうそうにかかったことのある人の体内にウイルスが潜伏し、加齢やストレス、免疫力の低下などをきっかけに再活性化して発症します。

肛門周囲の水ぶくれや痛みは、肛門ヘルペスや帯状疱疹の可能性があります。どちらも早期の診断と治療が重要で、放置すると痛みが長引いたり再発を繰り返したりする恐れがあります。気になる症状がある方は、自己判断せず専門の医療機関を受診しましょう。当院では、プライバシーに配慮した丁寧な診療を行っております。どうぞお気軽にご相談ください。

肛門部周囲炎とは、肛門の周囲に炎症が起こる疾患の総称です。赤みや腫れ、痛み、かゆみ、分泌物などの症状が現れ、日常生活に支障をきたすこともあります。原因は多岐にわたり、細菌感染、ウイルス感染、真菌(カビ)感染、皮膚疾患、アレルギー反応などが含まれます。

原因に応じた治療が基本です。

肛門部周囲炎は比較的よく見られる病気ですが、症状の原因はさまざまであり、正確な診断とそれに基づいた治療が重要です。再発を繰り返す場合や、痛み・分泌物が強い場合には、早期に専門医による診察を受けることをおすすめします。当院では、患者様のプライバシーに配慮しながら、丁寧で的確な治療を心がけています。

膿皮症は、皮膚に膿をもったしこりや水ぶくれ、潰瘍ができる慢性の化膿性疾患で、主に肛門部や臀部に生じるタイプでは「臀部膿皮症」「肛門部膿皮症」とも呼ばれます。肛門周囲や臀部のアポクリン汗腺(特に毛の多い部位)に感染が起こることで発症します。比較的まれな疾患ですが、若い男性に多く、日常生活に支障をきたすケースもあります。

膿皮症の発症には以下の要因が関与しています。

痔瘻との鑑別が必要であり、診断には専門的な知識が求められます。

当院では膿皮症に対し、確実な診断と適切な手術治療を行っております。難治性で繰り返す場合も、専門的な手術により根治を目指します。症状が気になる方や、長引く肛門部・臀部のしこり・膿の排出がある場合は、ぜひお早めにご相談ください。

毛巣洞は、お尻の割れ目(尾てい骨付近)の皮膚の下に小さなトンネルや袋状の構造ができる病気で、そこに毛や皮脂などがたまり、炎症や感染を引き起こすことがあります。若年成人の男性に多くみられます。

毛巣洞は先天性と考えられていましたが、現在では以下のような後天的な要因が関与すると考えられています。

このような要因によって皮膚の中に毛が入り込み、異物反応や感染を引き起こすことで毛巣洞が形成されます。

症状が進行する前に診断・治療を行うことが重要です。

診察によって皮膚の状態や膿の有無、瘻孔の位置を確認します。必要に応じて超音波検査やMRIで病巣の広がりを確認することもあります。

毛巣洞の治療は、症状の重症度や再発の有無に応じて選択されます。

急性の炎症や膿がたまっている場合に行う応急処置

病変部を切除し、再発を防ぐ

当院では再発率が低く、日常生活への支障を最小限に抑える術式を選択しています。

毛巣洞は痛みや不快感を伴い、再発しやすい疾患ですが、適切な診断と治療によって根治が可能です。お尻の痛みや腫れ、膿が出るといった症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。当院では患者様一人ひとりに合わせた治療をご提案いたします。

クローン病は、口から肛門までの消化管のどこにでも炎症が起きる慢性の病気です。特に若い方に多くみられます。

この病気が肛門に現れたものを「肛門クローン病(Crohn病肛門病変)」と呼びます。患者様の約20〜40%にみられ、しばしば治りにくいのが特徴です。

肛門の症状が先に出て、後からクローン病が見つかることもあるため、繰り返す痔ろうや肛門周囲の腫れ・膿(うみ)などがある方は注意が必要です。

肛門クローン病には次のような症状があります。

悪化すると、直腸や会陰(肛門の周辺)にも広がることがあり、強い痛みや排便困難、生活の質の低下(QOL)の原因となります。

切開・排膿術:膿がたまったとき

当院では、肛門クローン病の診断から保存的・外科的治療まで対応しています。

重症の腸の病変に対しては、IBD専門の病院(大阪公立大学、大阪急性期医療センター、兵庫医科大学など)と連携し、患者様にとって最適な医療を提供しています。

患者様一人ひとりに合わせて、再発予防・QOL改善・長期フォローを重視した治療を行っています。